伝統を受け継ぎ、未来へつなぐ

備前焼

Bizenyaki

-

土と炎が創り出す、唯一無二の美しさ

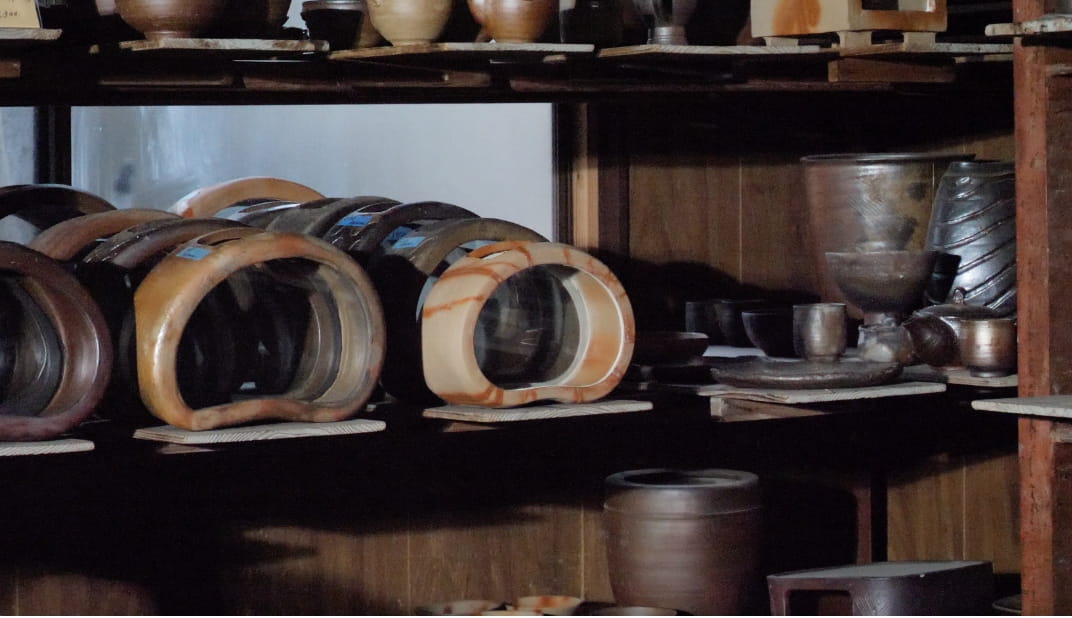

釉薬を使用せず素焼きのまま焼成する備前焼は、土そのものの質感や色が作品に表れ、一つ一つが異なる表情を持ちます。窯の中で起こる様々な反応と職人の技との融合により生み出される模様や質感は、素朴で力強く、温かみに溢れています。

-

手のひらに、大地のぬくもりを

-

手に取ると、ざらりとした土の感触が心地よく、まるで大地のエネルギーを感じるかのようです。高温でじっくりと焼き締められた備前焼は、丈夫で壊れにくく、使えば使うほどに味わいを増していきます。特に、お酒を飲む際に備前焼の器を使用すると、味がまろやかになると言われており、その実用性の高さも魅力の一つです。

-

先人からのつながり

Continuity of History

備前焼の歴史をご紹介します

備前焼は、日本の六古窯の中で最も古い歴史を持つ焼き物の一つです。

約1000年以上前の平安時代に始まり、須恵器の技術を基に発展しました。

主に実用品として生産され、茶の湯の流行とともに茶道具として高く評価されました。

明治時代以降、近代化の中で備前焼の工業化が進められましたが、そうしたなかでも伝統や技術は受け継がれ、現代ではその独特の美しさと技術が国内外で高く評価されています。

暮らしとつながる

Harmonizing with Your Lifestyle

日々の暮らしにもすっと溶け込みます

忙しい日常に彩りと「ご褒美」を

大阪・関西万博

JR西日本オリジナル商品

-

備前焼金魚鉢

備前焼の器肌の微細な気孔には通気性があり、きれいな水が長持ちします。大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャクも一つ一つ手作りしています。

価格 71,500円(税込)

※ 日本国内に郵送で受け取り可能な住居をお持ちの方のみお買い求めいただけます

職人とつながる

Linking You to Mastery

嶋工房

職人紹介

-

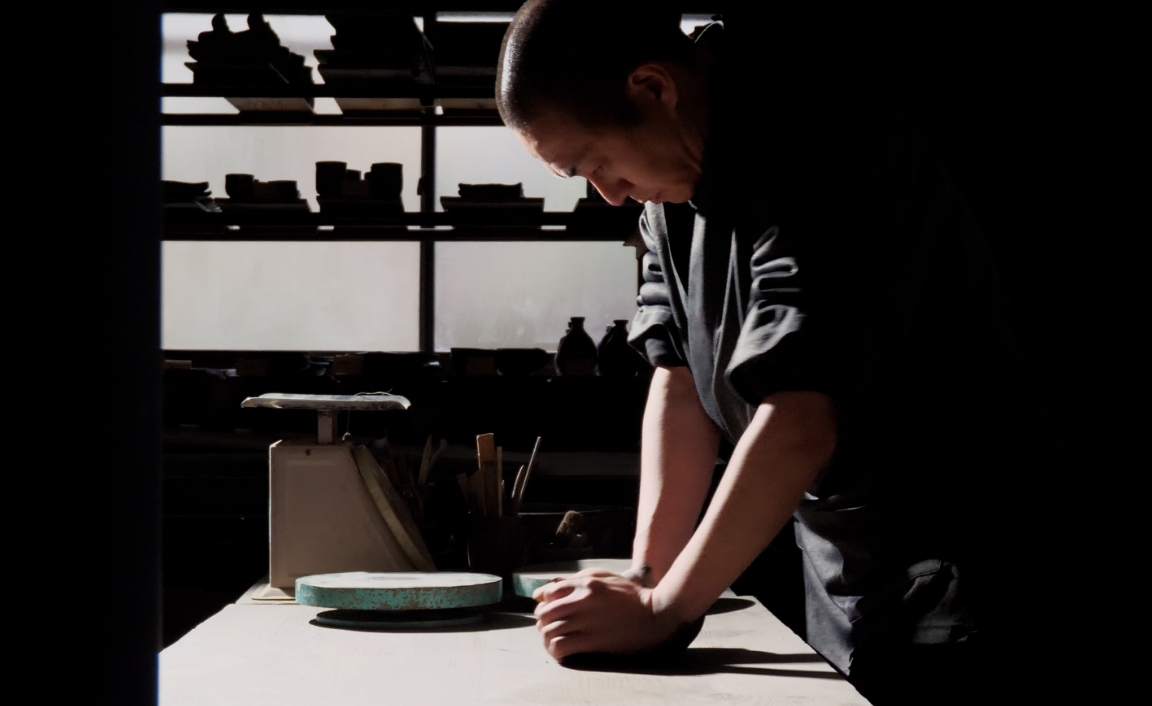

備前焼作家

嶋 大祐 Daisuke Shima

1979年備前市生まれ。2000年に岡山県備前陶芸センター卒業。その後、信楽での修行を経て、父である備前焼作家 嶋幸博氏に師事。

2004年の備前育陶会グループ展 東京に出展。その後も展示会への出展を重ね、2016年には岡山さん太ギャラリーにて作陶展を開催。

岡山県備前焼育陶会・陶友会会員でもあり、備前焼作家として精力的に活動している。 -

備前焼作家

嶋 喜美子 Kimiko Shima

1947年岡山市生まれ。1960年に岡山陶芸センターにて研修を受ける。その後、備前焼作家 嶋幸博氏と結婚し、夫婦で備前焼作家として活動。

2005年に銀座新井画廊にて個展開催、2016年には岡山さん太ギャラリーにて作陶展を開催。

現在に至るまで、備前焼作家として活動を続けている。

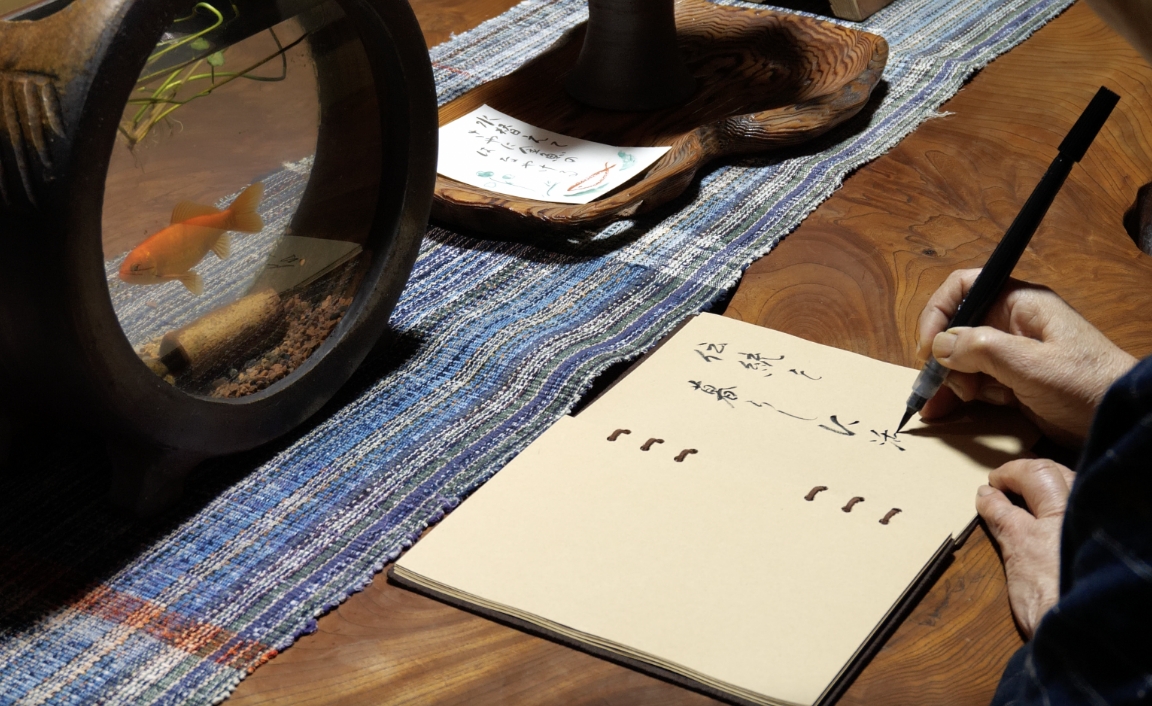

職人の想い

備前焼は、日々の暮らしの中で使われてこそ、その美しさが際立ちます。手に馴染む土の質感、素材を引き立てる素朴な色合い、使うほどに変化する表情は、生活に豊かさと安らぎを与えてくれます。備前焼を通して、人と人、人と自然との繋がりを届け、使う人の暮らしを豊かに彩り、そっと寄り添う存在でありたいと願っています。

万博会場のJR西日本オフィシャルストアで

職人直筆の手記をご覧いただけます!

※ 日本国内に郵送で受け取り可能な住居をお持ちの方のみお買い求めいただけます

地域とつながる

Bridging People and Places

岡山

備前地方特有の陶土は、鉄分を多く含み粒子が細かいのが特徴で、備前焼独特の温かみのある赤褐色や、窯変による多様な表情を生み出す源となっています。備前焼は、備前地方の陶土と自然を尊重する文化、そして侘び寂びの美学が一体となって生み出された、まさに地域を象徴する焼き物であり、その全ての工程に、地域の自然と人々の営みが息づいています。

未来へつながる

Connected to the Future

備前焼のこれから

千年の歴史を持つ備前焼は、今、新たな時代を迎えようとしています。伝統的な技術を継承しながらも、現代のライフスタイルに合わせた新しいデザインや機能性を追求し、備前焼の可能性を広げていく。土と炎が生み出す無限の表情、使い込むほどに増す味わい。備前焼の魅力を、より多くの人々に伝え、未来へと繋げていく。それが、私たちの使命です。